■野鳥観察舎への道は途中で曲がる

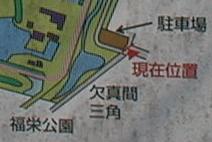

行徳のスポットで有名なところと言えば野鳥の楽園の干潟と野鳥観察舎です。その野鳥観察舎への道は、右の地図のように新浜通りの福栄公園のところで南に向かって右側の道を入っていきます(ここの道をうっかり間違うと宮内庁新浜鴨場の入口のほうへ行ってしまって、もう一回新浜通りまでもどらなくてはなりません。→どっちの道?-鴨場と野鳥観察舎を参照)

行徳のスポットで有名なところと言えば野鳥の楽園の干潟と野鳥観察舎です。その野鳥観察舎への道は、右の地図のように新浜通りの福栄公園のところで南に向かって右側の道を入っていきます(ここの道をうっかり間違うと宮内庁新浜鴨場の入口のほうへ行ってしまって、もう一回新浜通りまでもどらなくてはなりません。→どっちの道?-鴨場と野鳥観察舎を参照)

福栄公園を過ぎるとその道は、公園の下の暗きょから現れる水路に沿って進みます。ところが野鳥観察舎のほうへ行こうとすると、右の地図にあるように水路に沿って道を曲がって行かないと住宅地の中へ入ってしまいます。

これは、野鳥観察舎方面への道と鴨場との間の水路が地図のように幅が広がった形をしているからです。この水路が広がって池のようになった場所は実は「欠真間三角」と言うそうなのですが、そのことはあとにするとして、まずその場所のようすを見てみましょう。

これは、野鳥観察舎方面への道と鴨場との間の水路が地図のように幅が広がった形をしているからです。この水路が広がって池のようになった場所は実は「欠真間三角」と言うそうなのですが、そのことはあとにするとして、まずその場所のようすを見てみましょう。

左の写真がその水路が広がった場所です。水路内に生えている植物のせいで三角形の形がはっきり見えませんが、水路に沿った道が続く先に住宅地が見えるのが分かります。野鳥の楽園の干潟のほうへ続く水路は、住宅が見える部分の、写真で向かって左側のちょっと空いた部分です。

広がった水路の三角形の頂点にあたる部分を見てみましょう。右の写真で住宅地の手前で水路の広がった部分が終わっているのが分かります。

広がった水路の三角形の頂点にあたる部分を見てみましょう。右の写真で住宅地の手前で水路の広がった部分が終わっているのが分かります。

この角に沿って、野鳥観察舎への道は続きます。

■「欠真間三角」ってどこに書いてある?

さて、この水路が三角形になった部分の「欠真間三角」という名前ですが、当サイト作者がこれまで(2001年4月現在)見た市販の地図では、そういう名前が載っていたことはないです。

さて、この水路が三角形になった部分の「欠真間三角」という名前ですが、当サイト作者がこれまで(2001年4月現在)見た市販の地図では、そういう名前が載っていたことはないです。

ではどこで見たのかというと、それは右の写真の場所です。

ここは、その欠真間三角に沿った道の野鳥観察舎方面への入口にあたる部分です。写真に見えるように、車両進入禁止の赤い標識の向かって右隣に看板が見えます。

この看板は野鳥の楽園と野鳥観察舎の説明板なのですが、それを見るとこの水路が三角形になった場所に「欠真間三角」と書いてあるのです。(左の写真)

この看板は野鳥の楽園と野鳥観察舎の説明板なのですが、それを見るとこの水路が三角形になった場所に「欠真間三角」と書いてあるのです。(左の写真)

それでこの場所を「欠真間三角」呼ぶということが分かったのでした。

でも分かったはいいですが、その名前は不思議に思えます。ではまず「欠真間」と付くことから。

■ここは”福栄”なのに、なぜ”欠真間”と付くのか?

そう、この場所の住所は右の地図のように福栄なのです。福栄の四丁目にあたります。水路の鴨場側を境界線として、鴨場があるほうが新浜です。

そう、この場所の住所は右の地図のように福栄なのです。福栄の四丁目にあたります。水路の鴨場側を境界線として、鴨場があるほうが新浜です。

ちなみに「湊新田」は二つありますが、旧江戸川のそばの行徳街道沿いのところが、昔からある”丁目”無しの湊新田、バイパス付近から東西線の南側まで広がるのが区画整理された地域の湊新田一丁目、二丁目です。

「欠真間三角」の名前にある「欠真間」はもっと南行徳駅に近いほうの、東西線から旧江戸川にかけてに地域なのです。

一体なぜ、福栄と新浜の間が「欠真間三角」なのでしょうか?

ここで行徳の地域の歴史を考えてみると、東西線側の地域は昭和40年代に区画整理されて新たに町名が付けられた地域なのです。それまでは、旧道(行徳街道)沿いの村々の農地で、それら村々の地名が付けられていたらしいのです。ということは、この欠真間三角のあたりは実は昔の地名では欠真間だったのではないかと思えてきます。

そこで、市川市内の町名についての資料を調べてみました。

生活の部屋の地名の読み方でも資料とした「市川市の町名」(市川市博物館友の会著、市川市教育委員会発行、昭和62年)で「欠真間」のところを見てみると、やはりそうでした。

「・・・町村合併した当時は香取から島尻にかけての川沿いと江戸川の対岸の一部、そして西は福栄までのかなり広い範囲でした。

昭和31年、大字欠真間から香取、島尻、相之川の地が分かれて新しい大字になりました。

昭和48年~54年の住居表示実施のさい、残っていた欠真間の地名のうち、現在の1・2丁目除く部分が、香取・相之川・南行徳・福栄ほかの一部となりました。(後略)」

一方、福栄のほうは

「福栄は昭和48年にできた町名です。

同59年までにおこなわれた住居表示により、欠真間・湊新田ほかの一部が福栄1~4丁目になりました。(後略)」

つまり、今の福栄のかなりの部分が、かつては欠真間だったということなのでした。それで、「欠真間三角」に「欠真間」と付いているわけなのです。

■”三角”の読み方は、やはり「さんかく」?

では、次の謎は、この場所の”三角”という呼び名です。

まず、その読み方。九州の熊本県に”三角”と書いて「みすみ」と読むところがありますが、行徳のこの場所は形が三角形だけに、やはり「さんかく」と読むのでしょう。

行徳のすぐとなりの浦安の「大三角線(おおさんかくせん)」という道路の名前の「大三角」は、今の舞浜-埋め立て前は江戸川河口にあった大きな三角州のことです。これも、その形が三角形なのでずばり「さんかく」と言っています。

また、江戸川区の葛西と船堀を結ぶバス路線にも途中に「三角(さんかく)」というバス停があります。右の写真がその”三角”バス停あたりの風景です(住所は江戸川区江戸川六丁目)。こちらは由来のほうは分かりませんが、バス内の案内でも「さんかく」と言っていますし、バス停や道路標識のローマ字表記も「Sankaku」です。また、バスを降りて町中を見回すとひらがなで「さんかく」と書いてある看板があったりもします。

また、江戸川区の葛西と船堀を結ぶバス路線にも途中に「三角(さんかく)」というバス停があります。右の写真がその”三角”バス停あたりの風景です(住所は江戸川区江戸川六丁目)。こちらは由来のほうは分かりませんが、バス内の案内でも「さんかく」と言っていますし、バス停や道路標識のローマ字表記も「Sankaku」です。また、バスを降りて町中を見回すとひらがなで「さんかく」と書いてある看板があったりもします。

こうした近接地域の例から見ても、「欠真間三角」の「三角」は「さんかく」と読むのでしょう。

■”三角”は何のためにある?

では、次に”三角”形になった水路には一体、どんな役割があるのでしょうか?

残念ながらそれについての資料は見つけることが出来ませんでした。そこで、欠真間三角の周囲のようすや、この地域の歴史について分かっていることをもとに考察してみたいと思います。

まず、こうした三角形の形は自然の地形とは思えないです。海に近い低地だから川が浸食したとも考えられません。やはり人工的に作られたものなのでしょう。

欠真間三角は宮内庁鴨場のそばにあります。ということは、ひょっとしたら鴨を呼び寄せて泳がせておくための池? とも思えてきます。でもそれなら、鴨場の中に作ってもいいわけで、別に外に作る必要はないです。

この欠真間三角がいつからあるのか古い地図を調べてみると、大正時代や明治時代初期の地図にも、すでに水路が三角形になっているのが現れています。

また、明治時代初期には鴨場はまだ存在していません。

行徳は徳川幕府の天領だったところですから、こうした皇室関係の施設が作られたのは明治時代以降でしょう(皇居だって昔は江戸城だったのですから)。ということは、鴨場とは関係がなさそうです。

では次に、ここが「欠真間」三角というのなら、ほかにも”三角”はあったのではないかと、その大正や明治の古い地図を眺めてみました。そうすると、昔の海に近いあたりに何本もあった水路に、”三角”の形がいくつもあるのが確認できました!

欠真間三角は、水路が今の福栄公園のところから鴨場の脇にかけて方角を変えるところにありますが、同じように水路が方角を変える部分に、三角形に水路を膨らませた形(右図)の部分があるのが他にも確認できました。

欠真間三角は、水路が今の福栄公園のところから鴨場の脇にかけて方角を変えるところにありますが、同じように水路が方角を変える部分に、三角形に水路を膨らませた形(右図)の部分があるのが他にも確認できました。

それに、水路がまっすぐな部分にも、水路を底辺にした三角形の形(右図)で水路から陸地に食い込むところが数カ所確認できました。

地図で見ると、どちらかというと海岸線に近い部分ばかりなのですが、”欠真間三角”の他にも”三角”はいくつも存在していたようです。

ちなみに、先ほど触れた江戸川区の三角(現在の江戸川六丁目から船堀七丁目にかけてのあたり-おそらく古い地名なのでしょう)は、新川という水路のそばです。この新川は江戸時代初期に行徳で採れる塩を江戸に輸送するために作られた水路です。今の地図ではこの三角付近の新川に、三角形の部分は見あたらないですが、街路などにその名残でもないかと思って行ってみました。しかし、残念ながらそれらしきものは確認できませんでした。

では、その”三角”がどんな役割を果たしていたのか推測してみましょう。

ひとつ考えられるのは「船溜まり」です。古い地図を見ると、海に近い部分にいくつも”三角”があったということからもそういうことが考えられます。それに行徳・浦安はかつては半農半漁の村々が連なっていたところで、東京湾の干潟で”べか舟”という木製の小舟に乗り、あさりや海苔を採っていたそうです。そうしたべか舟を留めておく船溜まりだったのではないかと思われます。

”べか舟”というと、山本周五郎が書いた「青べか物語」の舞台が主に浦安であるので、”べか舟”=浦安固有のものという連想がはたらいてしまい、頭の中では行徳とどうも結びつきません。(自分のようなよそから越してきた人間はまず、そういうものでしょう。)

でも行徳でも浦安同様、べか舟は広く使われていたものだということです。

なら、そういう舟を留めておく場所は必要でしょうし、小さい舟らしいですが、狭い水路にそのまま留めたら水路をふさいでしまうでしょうから、それで、”三角”のような陸への食い込みを作ってそこへ留めておいたのではないかということが推測されます。

■他の”三角”の名残らしきところ

では、”欠真間三角”以外に、今は”三角”はもう残っていないのでしょうか?

では、”欠真間三角”以外に、今は”三角”はもう残っていないのでしょうか?

昔の水田や蓮畑のあたりが区画整理されたときに昔の水路も街路の下の暗きょになってしまい、もう見あたりません。”欠真間三角”だけは、鴨場や野鳥の楽園のそばという特殊な条件のおかげで残ったようです。

そう思いつつ、昔の地図と今の地図を見比べていると、まだ”三角”らしきものが残っている場所がありました。行徳から江戸川放水路を越えた向こう側(と言っても昔の行徳町の地域なんですが)に、明治や大正の頃の地図で現れている水路の膨らみのある場所が、今の地図でも確認できました。それが右の地図の場所です。

放水路に沿って”高谷川”という小さな川があります。放水路にそった部分は、大正年間に放水路が作られたときに、流路を変えられたものでしょう。湾岸道路や京葉線に達する手前で、放水路からはなれた流路が現れますが、これは明治、大正期の地図でも確認できます。(つまり放水路が出来る前からの流路)

そして、その川の湾岸道路の直前のところ、流路が2回角度を変える部分で幅が広くなっているのです。(三角と言うよりは菱形か平行四辺形に近い形ですが。)

これが昔の地図でも同じようにあるので、ここも”三角”が残っている場所と思われます。(今のところ地図の上で確認しただけですが-2001年4月8日現在)

[2001年8月19日追加]

この「高谷川の三角」を見に行ってきました。周りは工場地帯なので欠真間三角とはずいぶんと雰囲気が違います。写真は湾岸道路と並行する一般道の新高谷橋から見た風景ですが、この付近、外環道路と湾岸道路のインターチェンジが出来る予定の場所ということもあるからか、単なる道路の混雑緩和のためなのか新しい高架橋の工事が行われています。この「三角」は近い将来、消えてしまうかも知れません。

この「高谷川の三角」を見に行ってきました。周りは工場地帯なので欠真間三角とはずいぶんと雰囲気が違います。写真は湾岸道路と並行する一般道の新高谷橋から見た風景ですが、この付近、外環道路と湾岸道路のインターチェンジが出来る予定の場所ということもあるからか、単なる道路の混雑緩和のためなのか新しい高架橋の工事が行われています。この「三角」は近い将来、消えてしまうかも知れません。

水路の広がりの写真で左側の部分はよく分かりませんでしたが、右側は木が写っているあたりまでが水路(水はないようですが)の広がっている範囲です。(2001年8月12日撮影)