このコンテンツの内容は2025年7月18日に、当サイト作者が出かけて見てきたものです。写真はいずれもそのときの撮影です。

気まま紀行のコンテンツのこれまでのものは大部分を2001年から2004年にかけて集中的に作り、その後は2010年に完成近い東京スカイツリー絡みのものを一つ追加しただけになっていました。

そして2025年、当サイト作者は仕事をリタイアして時間が取れるようになったので、また徐々にコンテンツを加えていこうと思っています。

コンテンツの中で、今の本行徳の常夜燈のところと日本橋小網町の行徳河岸を結んでいた行徳船の航路に関するものとしては、2001年に出かけて見てきて作った、

があります。

このうち、日本橋の行徳河岸跡については、2001年当時にはまだなかった案内板が設置されていることを、2025年6月29日に出かけて確認して同7月4日に追記しました。

そして、行徳船の航路に関するものとして、これも2001年当時にはなかったものですが、中川船番所資料館ができていると知り、訪ねてみようと思いました。江東区の中川(現.旧中川)には小名木川の出入口がありますが、江戸時代にはそこに中川船番所があったということです。その船番所跡のすぐそばに作られた資料館です。

(実は、当サイト作者は2001年当時、江戸時代の船番所のことをまったく知りませんでした。)

中川船番所資料館は船番所が実際にあったとされる場所のすぐそばに作られています。鉄道駅でいうと都営新宿線の東大島が最寄りで、駅からは歩いて4,5分ということです。

中川船番所資料館は船番所が実際にあったとされる場所のすぐそばに作られています。鉄道駅でいうと都営新宿線の東大島が最寄りで、駅からは歩いて4,5分ということです。

東大島ならそんなに遠くないので自転車で行くことにしました。前に乗っていたスポーツタイプの折りたたみ自転車はすでに手放したので、ふだんの買い物などに使う自転車で出かけました。

写真は船堀橋から見た荒川。渡った先が東大島駅周辺の街です。

■中川船番所資料館

中川船番所資料館に着きました。

中川船番所資料館に着きました。

施設の公式サイト

→https://www.kcf.or.jp/nakagawa/

広い駐車場がないため、公式サイトでも公共交通機関の利用が呼びかけられていますが、自転車の場合は建物裏手(写真で矢印のところ)に駐輪スペースがあります。

広い駐車場がないため、公式サイトでも公共交通機関の利用が呼びかけられていますが、自転車の場合は建物裏手(写真で矢印のところ)に駐輪スペースがあります。

入場料は大人が200円でした。

入場料は大人が200円でした。

写真は1階のロビー。展示は2階と3階ですが、まずエレベータで3階に上がってそこから見てくれと案内されました。

3階が船番所についての展示、2階が江東区の歴史などについての展示で、船番所の資料館なのでまず3階から見ていく順序になります。

■3階:船番所についての展示フロア

エレベーターで3階の扉が開くと、目の前に船番所を再現した大きなジオラマが現れます。

エレベーターで3階の扉が開くと、目の前に船番所を再現した大きなジオラマが現れます。

江戸名所図会などに描かれた姿を元に再現したということですが、大きさもほぼ実物大ではないかと思われます。

船番所は小名木川の側が正面だったようですが、その小名木川を行く船も再現されていました。

船番所は小名木川の側が正面だったようですが、その小名木川を行く船も再現されていました。

ジオラマの船番所に上がることはできませんが、すぐそばまで行くことができるようになっています。

ジオラマの船番所に上がることはできませんが、すぐそばまで行くことができるようになっています。

ジオラマのそばから。

ジオラマのそばから。

脇へ抜けられるようになっています。

脇へ抜けられるようになっています。

実際の船番所はこちらが中川に面した側。

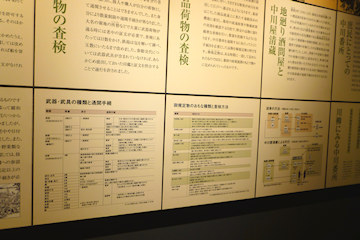

展示室の壁側は中川船番所についてのパネル展示です。

展示室の壁側は中川船番所についてのパネル展示です。

船番所とはどういうものだったかについて説明しています。

番所は川の関所で、江戸へ出入りする人や物を厳重にチェックする施設でした。

番所は川の関所で、江戸へ出入りする人や物を厳重にチェックする施設でした。

また、江戸後期には酒類のチェックは地廻り酒問屋に委託されていたということです。

今のこうした資料館の展示資料で、細かな一覧表やフローチャートの形にできるのですから、当時のチェック内容や委託の手順などは細かく決められていたのでしょう。昔の人のきちんとした仕事ぶりが分かるように思えます。

他には船番所前を通る船で郊外に遊びに出かけた江戸庶民が、船番所前を通過するときの情景を詠んだ川柳も展示されていました。こういうものは、やはり船番所があった地元の江東区の資料館ならではでしょう。

3階の奥の部屋は江戸をめぐる水運についてのパネル展示です。

3階の奥の部屋は江戸をめぐる水運についてのパネル展示です。

小名木川や江戸川区の新川が開削され、どのような水運が行われていたかについて説明がされています。

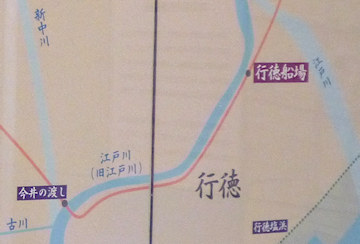

中川船番所を中心に、日本橋小網町の行徳河岸から日本橋川、小名木川、新川、そして江戸川と、行徳船が運行した水路の図です。

中川船番所を中心に、日本橋小網町の行徳河岸から日本橋川、小名木川、新川、そして江戸川と、行徳船が運行した水路の図です。

当サイト作者が2001年にたどり、

・4.行徳船の通った路 Part.1

・同 Part.2

としてまとめた、かつての水路が示されています。

ですが、見ていると違和感を感じる箇所がありました。

違和感があるのは行徳船場の場所です。

違和感があるのは行徳船場の場所です。

江戸川がカーブしているところから近すぎるのです。

行徳船場は今の本行徳四丁目の常夜燈のところですが、カーブしているところからはもっと距離があります。

これはGoogleマップで本行徳の常夜燈(地図上の標記は”常夜灯”)を表示させてスクリーンショットを取ったものです。

これはGoogleマップで本行徳の常夜燈(地図上の標記は”常夜灯”)を表示させてスクリーンショットを取ったものです。

江戸川のカーブからはだいぶん距離があるのが分かります。資料館の地図だと本行徳一丁目の行徳街道から成田街道(現在の寺町通り)が分かれるT字路の近くになっています。常夜燈のところから旧江戸川の700メートルほど上流側にずれていることになります。

人間の思考はどうしても自分がいるところが中心になってしまい、離れるほどアバウトになる傾向はあるでしょう。自分だと行徳を中心に考えるわけで、同じことが言えると思います。ですから、江東区の視点で見たとき、外れのほうになる行徳の船場はかなりアバウトに描かれてしまったのだろうと推測されます。また、本行徳村が独占権を得て行徳船を運行していたことについての言及もほとんどありませんでした。これも江東区にとっては地元のことではないからでしょう。

ですが、資料館の展示資料を見て、「ここはおかしい」と思った箇所があるのですから、指摘しておくことにします。

3階フロアの南端に展望室がありました。

3階フロアの南端に展望室がありました。

正面に中川(現在の旧中川)から小名木川への出入口が見えます。

正面に中川(現在の旧中川)から小名木川への出入口が見えます。

江戸自体の中川船番所は、写真の白いビルで奥の側にあたるところに置かれていたということです。

こちらは旧中川の側。川の反対側は旧中川と荒川に挟まれた細長いエリアですが、旧中川が区の境界なので、手前が江東区であるのに対し、向こう側は江戸川区になります。

こちらは旧中川の側。川の反対側は旧中川と荒川に挟まれた細長いエリアですが、旧中川が区の境界なので、手前が江東区であるのに対し、向こう側は江戸川区になります。

■2階:江東区の歴史などついての展示フロア

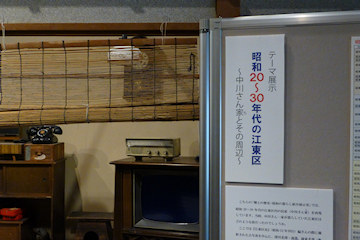

次は2階へ下ります。2階は江東区の歴史、そして昭和の20~30年時代の家についての展示がありました。

次は2階へ下ります。2階は江東区の歴史、そして昭和の20~30年時代の家についての展示がありました。

当サイト作者は昭和30年代の真ん中ぐらいに生まれましたが家は郊外、ちょうど高度経済成長が始まった頃で、日本人がアメリカ的なスタイルを追いかけていた時代です。なので、この展示を見ても自分が育った家のような懐かしさは感じません。どちらかというと、祖父母の家の感じに近いと思えます。

当サイト作者は昭和30年代の真ん中ぐらいに生まれましたが家は郊外、ちょうど高度経済成長が始まった頃で、日本人がアメリカ的なスタイルを追いかけていた時代です。なので、この展示を見ても自分が育った家のような懐かしさは感じません。どちらかというと、祖父母の家の感じに近いと思えます。

この展示の中で違和感を感を覚えるのがテレビ。どうも昭和40年代に普及したカラーテレビと思えます。自分が育った家で買ったものも、こんな感じだったと覚えています。とはいえ、もしかしたら昭和30年代にこういうデザインの白黒テレビがあったのかもしれないですが。

奥へ進むと壁沿いが江東区の歴史で産業に関するパネル展示。

奥へ進むと壁沿いが江東区の歴史で産業に関するパネル展示。

そして、フロア中央は昭和のものがいろいろと置かれています。

昭和と一口に言いますが、昭和自体が60年余りあったのですから、簡単にまとめられるものではないでしょう。写真のように家庭で使われていた電気製品を中心に展示してありましたが、60年の間のいろんなものが雑然と置かれているという印象でした。

昭和と一口に言いますが、昭和自体が60年余りあったのですから、簡単にまとめられるものではないでしょう。写真のように家庭で使われていた電気製品を中心に展示してありましたが、60年の間のいろんなものが雑然と置かれているという印象でした。

当サイト作者が「こんなの家にあったな」と思えるのは、青い羽根の扇風機と黒電話ぐらいでしょうか。青い羽根の扇風機には「昭和40年代~50年代」と説明プレートが着けられていました。確かに、小学生~高校生の頃、風呂上がりにこんな感じの扇風機で風を浴びていたことを思い出します。

黒電話の隣は昭和40年代の出始めの頃の電卓だそうですが、おそらく相当に高価でそうそう家庭で買えるものではなかったでしょう。あったとすれば企業や団体の業務用だったと思います。自分の家で初めて電卓を買ったのは昭和の50年ぐらいで、その頃は安くなり、また片手で持てる大きさになっていました。

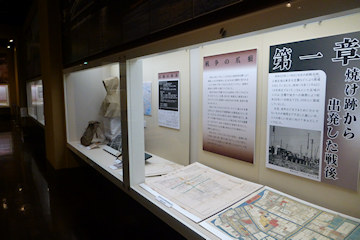

そのあとは、江東区の歴史のパネル展示。最初は太平洋戦争で焼け跡になってからの時代。江東区は戦争末期の空襲被害が甚大だったということなので、その部分は外せないのでしょう。

そのあとは、江東区の歴史のパネル展示。最初は太平洋戦争で焼け跡になってからの時代。江東区は戦争末期の空襲被害が甚大だったということなので、その部分は外せないのでしょう。

そして、現代にまで至る時代の移り変わりについて。

そして、現代にまで至る時代の移り変わりについて。

■船番所があった場所を見に行く

資料館を見終わったら、次は中川船番所が実際にあったとされる場所を見に行ってみます。

資料館を見終わったら、次は中川船番所が実際にあったとされる場所を見に行ってみます。

写真は中川から小名木川へ入るところで、川沿いの道の角。奥の茶色の建物が中川船番所資料館。そして、船番所があったであろう場所が手前の白いビルのところとなります。

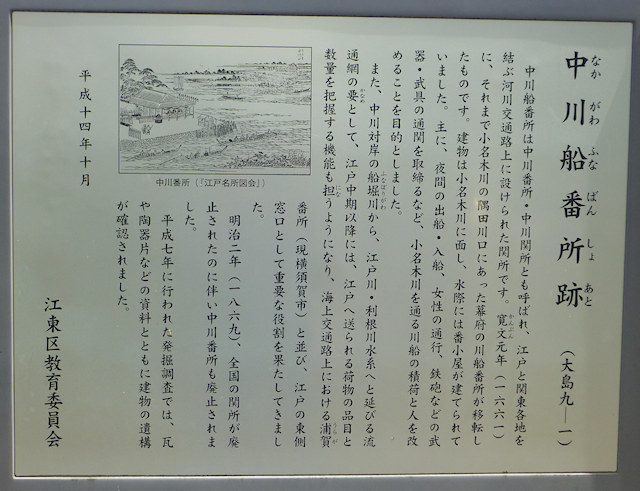

道の角に中川船番所跡の案内板が立てられていました。

道の角に中川船番所跡の案内板が立てられていました。

下がその案内板を大きくしたものです。

江戸名所図会の中川船番所の図も載っています。資料館のジオラマはこうした図を元に再現しているとのことです。

設置されたのは平成14年(2002年)10月。

当サイト作者が小名木川を含め、行徳船の航路を辿ってみたのは2001年の10月でしたから、その約1年後ということになります。

船番所跡のところから見た小名木川。

船番所跡のところから見た小名木川。

2001年の4.行徳船の通った路 Part.1の写真を見ると、このあたりは切り立った堤防でしたが、その後、親水テラスなどが整備されたようです。

奥に写っている橋が番所橋です。この橋を渡って対岸へ行きます。

番所橋を渡って小名木川の対岸へ来ました。

番所橋を渡って小名木川の対岸へ来ました。

そこからの風景が、案内板に載っている江戸名所図会とほぼ同じ構図になります。

船番所があったのが白いビルのあたりになります。

さきほどの資料館で船番所を再現したジオラマですが、左右方向はこのような角度から見えたのでしょう(上下方向はもっと高い位置からになりますが)。

さきほどの資料館で船番所を再現したジオラマですが、左右方向はこのような角度から見えたのでしょう(上下方向はもっと高い位置からになりますが)。

旧中川を少し南に架かる平成橋で渡ります。橋の上から見た小名木川の出入口とそのそばが船番所跡。大きなマンション脇の茶色い建物がさきほど行った中川船番所資料館。

旧中川を少し南に架かる平成橋で渡ります。橋の上から見た小名木川の出入口とそのそばが船番所跡。大きなマンション脇の茶色い建物がさきほど行った中川船番所資料館。

平成橋を渡った先が江戸川区小松川で、大島小松川公園となります。この公園に旧小松川閘門があります。2001年の4.行徳船の通った路 Part.1と比べると、樹木が多く茂っている状態になっていました。

平成橋を渡った先が江戸川区小松川で、大島小松川公園となります。この公園に旧小松川閘門があります。2001年の4.行徳船の通った路 Part.1と比べると、樹木が多く茂っている状態になっていました。

旧小松川閘門の前から小名木川の出入口を眺めることができます。

旧小松川閘門の前から小名木川の出入口を眺めることができます。

2001年時点から大きく変わったのは、やはり東京スカイツリーができていることでしょう。

■帰りは新川沿いを辿る

2001年時点では旧小松川閘門の荒川の側から、荒川・中川越しに新川西水門を見ることができました。しかし、今は樹木が増えたため見通せなくなっていました。そこで、もっと荒川べりに行ってみました。

2001年時点では旧小松川閘門の荒川の側から、荒川・中川越しに新川西水門を見ることができました。しかし、今は樹木が増えたため見通せなくなっていました。そこで、もっと荒川べりに行ってみました。

すると、24年の間に変化があることが分かりました。かつて見えた水門の代わりに、排水機場一体となったらしき施設が見えました。

新川のほうもいろいろ変化があるようなので、帰りは新川沿いを辿ることにしました。

再び船堀橋を渡り中川沿いを走って新川に到達しました。

再び船堀橋を渡り中川沿いを走って新川に到達しました。

すると、排水機場のすぐ近くに火の見櫓がありました。このようなものはかつてはなかったので、昔からのものではなく、もっと最近作られたものでしょう。帰ってから調べると、付近一帯が公園化され、その中にモニュメントとして作られたもののようです。

火の見櫓のそばに新川を渡る橋が架かっています。そこから見た新川で、このあと辿っていく方向です。

火の見櫓のそばに新川を渡る橋が架かっています。そこから見た新川で、このあと辿っていく方向です。

橋から見ると、たもとに日本建築の建物がありました。一瞬、何の建物だろうと思いました。でも、公園化されているならおそらく公衆トイレかと...

橋から見ると、たもとに日本建築の建物がありました。一瞬、何の建物だろうと思いました。でも、公園化されているならおそらく公衆トイレかと...

そばに行ってみると、やはり公衆トイレでした。

そばに行ってみると、やはり公衆トイレでした。

川沿いには遊歩道が整備されていますが、自転車は川沿いの道の車道を走れと看板がいくつもありました。それで、そちらの車道を走りましたが、写真を写すときだけ川べりに入ります。

川沿いには遊歩道が整備されていますが、自転車は川沿いの道の車道を走れと看板がいくつもありました。それで、そちらの車道を走りましたが、写真を写すときだけ川べりに入ります。

川べりから振り返って、さきほどの排水機場と火の見櫓を見てみます。2001年の4.行徳船の通った路 Part.1のときは、新川がまっすぐ進んだ先に水門がありましたが、排水機場はその向かって左に位置しており、手前で川が左に曲がっています。

水門を廃止して排水機場に変えるにしても、切り替えるときまでは水門を使うわけですから脇に排水機場を建設し、切り替え時に川のルートを変えたのでしょう。

進行方向を見ます。順光ということもありますが、それにしても2001年に走ったときに記憶している風景と比べても、ずいぶんと風光明媚になっていると感じました。

進行方向を見ます。順光ということもありますが、それにしても2001年に走ったときに記憶している風景と比べても、ずいぶんと風光明媚になっていると感じました。

それもそのはずで、新川沿いを憩える場所にするための事業により、整備が行われたためでした。

新川の、西側の中川口と東側の旧江戸川口のちょうど中間あたりに、蔵造りふう建物がありました。昔からの建築物ではなく、もっと最近に作られた感じの新しいものです。

新川の、西側の中川口と東側の旧江戸川口のちょうど中間あたりに、蔵造りふう建物がありました。昔からの建築物ではなく、もっと最近に作られた感じの新しいものです。

新川沿いの道から建物前の広場に入るところに案内板がありました。

新川沿いの道から建物前の広場に入るところに案内板がありました。

新川さくら館という施設です(→公式サイト)。

お休み処には売店があるということですが、あとは多目的のスペースという公共施設でした。

遊歩道には何ヶ所も写真のような案内板がありました。写真は新川さくら館前のもの。

遊歩道には何ヶ所も写真のような案内板がありました。写真は新川さくら館前のもの。

新川千本桜の案内です(下の大きくした画像でも、字がはっきりとは見えませんが)。

平成5年(1993年)から耐震護岸整備・親水河川化が始まったということです。2001年にこの川沿いを辿ったときは、一部区間に川沿いの遊歩道ができていました。そして、平成19年(2007年)から「新川千本桜計画」として桜の植樹が始められ、現在のような姿になったとのことです。

また、新川さくら館の開館時期を調べると2013年でした。

さらに東へと走り、新川の東端に来ると、何と東水門がなくなっていました。

さらに東へと走り、新川の東端に来ると、何と東水門がなくなっていました。

そして、クレーンが立ち何かの工事が行われています。

工事内容の説明看板がありました。それによるとスーパー堤防の整備工事とのことです。

工事内容の説明看板がありました。それによるとスーパー堤防の整備工事とのことです。

そして川のそばに新しい建物があります。こちらも西側と同様に、水門をなくし排水機場一体の施設に変わったもようです。

新川沿いも長く来ていませんでしたが、ようすは大きく変わっていました。

このあと、旧江戸川沿いのサイクリングロードを走り、今井橋を渡って帰りました。